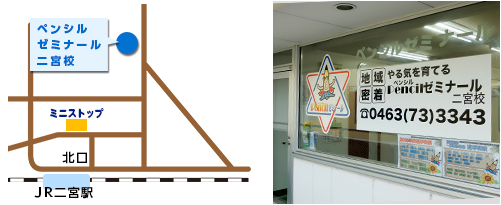

ペンゼミ二宮校からのお知らせ一覧

NC活動ができないから…

2020年10月03日(土)

自粛解除の6月からNC(Ninomiya Clean)活動を再開しようと思っているのに…

毎月第2土曜日朝9時には雨が降るので、ずっと延期になっている第23回NC活動。

10月10日に私用で活動ができないので、10月2日にケルヒャー(高圧洗浄機)をレンタルして

ペンシルゼミナール二宮校クワハラビルの階段を掃除しました!!

数名の生徒が「先生、階段きれいになったね!!」と喜んでくれて「やって良かった!」って思いました。

当日(10月2日)、二宮中学では2学期中間テスト最終日・二宮西中学では体育祭。

生徒を心の中で応援しつつ、泥まみれになりながら掃除をしてスッキリ!!

早く通常のNC活動をやりたい!!

第23回NC(Ninomiya Clean)活動 ~二宮町掃除活動~

2020年11月14日土曜

(毎月第2土曜)

朝9時 10時終了

ペンゼミ二宮校集合

だれでも参加OK!!ペンゼミの勧誘は一切ありません!!

雨天の場合は中止となります。

イベント

【数学満点賞】中3生1学期期末テスト

2020年09月28日(月)

7月末に二宮中1学期期末テスト、8月末に二宮西中9教科テスト…

遅れて9月14-16日に国府中学の1学期期末テストがありました!!

そこで… 出たー!!数学100点!!

中3のこの時期に、良く頑張った!!9月MVP賞もGET!!

満点を取ること

定期テストが終わると、100点まであと一歩という結果をよく見ます。現に今回の1学期期末テスト・9教科テストでも95点以上だったテスト枚数は12枚。1問もミスなく解くということは本当に素晴らしいこと!!おめでとう!!

ペンゼミ日記

小・中学生におすすめの本!【第8回】

2020年09月24日(木)

こんにちは。文系担当の橋爪です。

前回紹介した「とんび」をさっそく中1の男子が読んで感想をくれました。その子は、続けて「のび太という生き方」を借りていったので、どんな感想をくれるのか今から楽しみにしています。現中2生は読書好きが多い代ですが、中1生からも読書する子が現れてきたり、普段読書をしない中3生が「初めて本を買ってみました」と報告してくれたりと、確実に生徒が本に触れる機会が増えてきたと思います。生徒に負けないように私もどんどん面白い本を紹介していきたいと思います!

さて、今回は今年の読書感想文課題図書を紹介します!

この本を読むきっかけは、中学生の読書感想文を添削したことでした。

添削をする途中で、「これ読んでからの方がしっかり添削できるな」と思い、そのまま本屋に直行。読んでみると、主人公の風汰がなかなかいいキャラしていて面白い。そのまま読書に没頭すると、本屋から帰って2時間後には読み終わりました。サクッと読めるので、小学生にもおすすめです!

「天使のにもつ」 著:いとう みく

「天使のにもつ」 著:いとう みく

「子どもと遊んでりゃいいってこと?ありかも。」-中学2年の風汰が5日間の職場体験先に選んだのは、保育園だった。いい加減で、何も興味を持てない風汰は職場体験に消極的だった。そんな風汰も保育園での出会いに心が少しずつ変化していく。「なんだってオレ、こんなとこ選んじゃったんだろっ。」-初日にこうつぶやいた風汰は最終日にどんな言葉を園長先生と交わすのか。注目して読んで欲しいと思います。本棚にあるので、読みたい人は声をかけてください!

講師の日記