1学期を振り返って…

2022年08月15日(月)

例年1学期が終わる頃には、「1学期を振り返って…」や「1学期期末テストを振り返って…」などもブログを書いていたが、今年は書く気になれない事がありまして…。

<昨年度のブログ>

2021年度1学期期末テストを振り返って

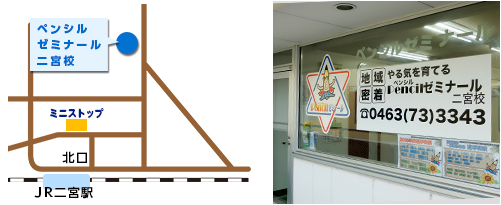

ペンゼミの年度初めは3月。2021年度は10月から中学生の募集が出来なくなったので、新年度に新設教室(1F)も契約し、クラスも増設し全ての学年で募集を再開することができました。ありがたいことに3月に新年度生が多く入塾していただきました。

我々はペンゼミ生全員の学力を向上させ、定期テストでも点数をアップし自信を付けてくれればと思い日々「当たり前のことを当たり前にできるように」指導をしているつもりです。

やはり新入生(2022年度は転塾生も多かったです)は伸びやすい。3・4月入塾生全員が前回のテストより(5教科合計)点数アップ達成。100点以上アップした生徒も複数名。新入生のみだと平均59点アップ。本当に良く頑張ってくれたと思います。

もちろん新入生たちだけではありません。前学年では、あと一歩届かなかった数学9割達成する子、中2から理科・社会の授業をはじめたこともあり爆発的に点数アップした子も複数でました。

そうなるとやはり、成績も期待してしまうわけです…。

もちろん成績が大幅にアップした生徒も出ていますが、点数大幅アップした生徒の中には、成績はあまり変化が無い子も数名、9割以上の点数を取れたでも成績5は付かない子が多数。平均が高かったり、90点以上が多数でているのであれば理解もできるのですが、そういうわけではないようでとても理解に苦しむ成績が多かった。同じ点数でも成績が違ったり、点数と成績の逆転も多く見られました。

更に、実技科目の成績変動が非常に大きかった。特に中3生だが、ここまで違うと高校選択の基準が困る。公立高校もそうだが、私立高校専願志望の中には1学期の成績で選考される高校もあるが…。2学期に前学年同様に戻るということもあるのか!?

中には…

今回の点数では1つ下がってしまうかも!?と思っていた子がキープも複数。やはり、理解に苦しむ。

「ペンゼミは成績を取るために指導しているのです?」以前、そのようなことを入塾説明時に聞かれたことがある。もちろん答えはNOだ。しかし、結果として「学力アップ⇒やることもできるようになった(提出物なども)⇒成績アップ」することは自然の流れだと思う。

「成績の付け方の基準が変わった」ことは理解している。「日頃の授業が大事であること」も。思った成績が付かなかった子は「思考・判断・表現が少し足りてないかも」など思い当たる節がある子もいる…。それとも「主体的に学習に取り組む態度」がその子たちには足りなかった??

学校の面談では、「〇〇だったから成績は4だった」など、上がらなかった理由・下がった理由などの話しに重きを置いているので、どこか「(先生への)気に入られ方・認められ方」を確認しているような気になってしまう。一概には言えないと思うが、上位校で成績が低く合格している子は、先生の評価は低くても実力で合格を勝ち取っている感じになってしまう。

やはり「子供に数字の成績を付けることは本当に難しいことをしている」と思う。県一斉テストで点数順に成績を付ければ、学校の先生も点数を取らせようと必死になって授業をしたり、進度も気にすると思うのだが、そのようにはならないんだろうな。

追伸

自分でも気が付いていますが…。これが「ブログを書く気になれない事」って…。それは甘えですな。

ペンゼミ日記