定期テスト毎に範囲を学習し、提出する学校のワーク。

今回、この学校のワークがどれほど大事なものなのか… 生徒には耳にタコができるほど伝えていますがブログで書きたいと思います。

そもそも学校のワークを演習する意味

授業では、新しい単元・内容を導入し簡単な演習をしてどんどん先に進まなくてはいけません。

従って、しっかり定着させるために演習が不足してしまう。その対策として学校のワークがあります。

定着できているかどうかは、はやり演習してみないと分からないというわけです。

「終わらせること」が目的ではない

学校の提出物と捉え「終わらせなくては…」と思っている子供が多い。学校のワークは「終わらせること」が目的ではありません。

理解ができているのか確認するために演習するものです。今回の2学期中間テストでは、1学期期末テストが終わってからの

内容が範囲になるわけなのでかなりの問題数・ページ数になります。かなり多くの問題を解かなくてはいけないことでしょう。

「終わらせること」を目的にしてしまうと同類の問題がテストに出題されても解けるようにはなりません。

定着させるまで何度もやり込むことが大事になります。

学校のワークとどう向き合うか

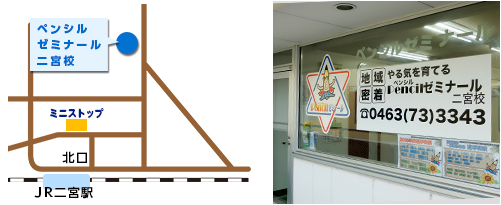

ペンゼミ二宮校では、テスト週の前の土曜日までに全ての提出物を終わらせ、全員分確認をします。

そこで終わらなかった生徒は日曜日に朝からワーク部屋を開講し仕上げます。学校のワークが終わってこそやっとテスト対策だからです。

なぜ終わらないのか…

今回でも、学校のワークが土曜日までに終わらない生徒が数名いました。

その大半は、今回はじめてテスト対策をするペンゼミ生(夏期講習から入塾した生徒)。

なぜ、その差が出るのか。生徒たちにも伝えましたが、単純に2つのポイントがあります。

やり始め

テストを意識するのはいつごろでしょう!?塾に通っていない生徒は部活動が停止になる1週間前と思っているかもしれません。

ペンゼミ二宮校では、テスト実施3週間前に「テスト対策日程表その1」が配布されます。

その際に「ココまでに学校のワークを終わらせること」と伝えます。ペンゼミ生はテスト3週間前に学校のワークをはじめます。

それを理解しているペンゼミ生だからこそ、テスト日程表をもらったときに「ワークはじめないと…」と気が付くのです。

日頃の理解度

進学塾では学校の予習を行います。ペンゼミ二宮校も同様、学校の少し先を予習しています。(大手と比べると少し遅め)

学校の予習を行い、学校で復習を行い、更には定期的に小テストを実施し理解を深めていく。だからこそ、日頃の理解度に大きな差が

生じ、学校のワークを行うときも解くスピードが違う。だから2週間もあれば通常は終わるとわけです。

良い学校のワーク(提出物)とは

学校のワークを確認するのは学校の先生です。数多くのワークを確認していると…「これは(答えを)写したな」と分かります。

結局、「提出すればよい」と思っていては相手(先生)には意欲は伝わりません。では、どうすれば「良い提出物」になるのでしょう。

分からないところは質問する

分からないものを分かるようにすることが勉強です。そのままにせず先生に質問しに行きましょう。もちろん学習塾に通っている

生徒は、塾の先生でも良いでしょう。塾によっては「この問題は君には難しいから赤ペンで全て書いて提出しなさい」という先生も

いるようです。(その塾の先生の言っている意味も)分からないわけではないけど、その場合は教えてもらえる先生を探しましょう。

間違い直しをする

「間違えた問題こそ今、自分が理解できていない問題」です。〇付け、間違い直しはとても大事。できるようになるまで何度も

解き直した姿勢をしっかりと記録することはとても大事ですし、相手(先生)にも伝わります。

学校のワークの重要性

日頃が大事

学校のワークを終わらせるためにかかる時間は人によって大きく異なります。それは、日頃の理解から演習するスピードに

大きな差が生まれてしまうから。だから、日頃に習っている内容をどれだけ理解するかが大事になるわけです。

日頃の学校の演習だけでは不十分です。ペンゼミであれば、宿題を徹底し小テストを完璧にする。学習塾に通っていない場合は、

問題演習のための教材を購入し、日頃の理解度を高めるために使用しましょう。学校のワークがスラスラ解けるようになります。

終わってからテスト対策

定期試験は範囲が広い。だからこそ、学校のワークで理解しきれていないところをしっかり見つけることが大事。

そこを重点的に勉強することがテスト対策(もちろんできるところを確実に点に結びつけることも大事ですよ)。

提出物という観点からも

現在では学校の成績はテストの点数だけでは付きません。大きく3つの観点。当然「テストの点数」は大きな要素です。

次に「授業態度」も見られます。意欲的な生徒はやはり評価も高い。積極的に手を挙げる姿勢なども見られます。

最後に「提出物」です。出さないことは論外ですが、提出物は出すことが目的ではありません。

「やっただけで〇がついていない」「直しをしていない」「全て答え通り」では意味がありません。

最後に

長々と書きましたが、生徒たちに先日伝えた内容を文章にしました。

先週は二宮西中が土曜日にワーク提出でした。終わっていない生徒に対してこのことを伝えました。

終わっていないのは中2生が多かった。中3生が抜けて部活も中心メンバーとなり日頃忙しいことは分かります。

ヘトヘトになりながら、宿題もやって毎日通ってくれている生徒たちはホント頑張っている。だからこそ、しっかり

点数・成績を上げてあげたい。ペンゼミに通っている生徒は、我々がしっかりと導いてあげないといけないと思っています。

もちろんこれを読んでくれた中学生・保護者の方にも、学校のワークの重要性が少しでも伝わってくれれば嬉しいです。

ペンゼミ生だけでなく、全ての中学生に良いスパイラルが生まれてくれることを願っています。